一級建築士の構造文章題解説。荷重・外力について解説しています。

※本動画はR7年度改正前に作成した動画です。

目次

動画内で解説した問題

※動画を見るだけではなく、見たら必ず自力で解けるかどうか確認してください。

問題をクリックすると回答が表示されます。

問題1:多雪区域において,暴風時又は地震時の荷重を,積雪荷重と組み合わせる必要がある

回答:◯

問題2:速度圧qは,基準風速Voの二乗に比例し,建築物の高さhの平方根に比例する

回答:✕

解説:風の速度圧はq = 0.6EVo2より計算する。

E:屋根の高さ,周辺の状況により算出した数値

Vo:その地方ごとに国土交通大臣が定める基準風速

問題3:ガスト影響係数Gfは,風の時間的変動により建築物が揺れた場合に発生する最大の力を計算するために用いる係数である

回答:◯

問題4:地表面粗度区分を決定するに当たっては,都市計画区域の指定の有無,海岸線からの距離,建築物の高さ等を考慮する

回答:◯

問題5:屋根葺き材等に対して定められるピーク風力係数Cfは,局部風圧の全風向の場合における最大値に基づいて定められている

回答:◯

問題6:建築物の地上部分におけるある層に作用する地震層せん断力は,その層の固定荷重と積載荷重との和に,その層の地震層せん断力係数Ciを乗じて算出する

回答:✕

解説:Qi=Ci×Wi

地上部分におけるある層に作用する地震層せん断力Qiは,その層より上部の全重量Wi(固定荷重と積載荷重との総和(多雪区域では積雪荷重を含む))に,その層の地震層せん断力係数Ciを乗じて計算する. その層の重量ではなく,その層より上部の全重量であるので注意が必要

問題7:建築物の固有周期が長い場合や地震地域係数Zが小さい場合には,地震層せん断力係数Ciは,標準せん断力Coより小さくなる場合がある

回答:◯

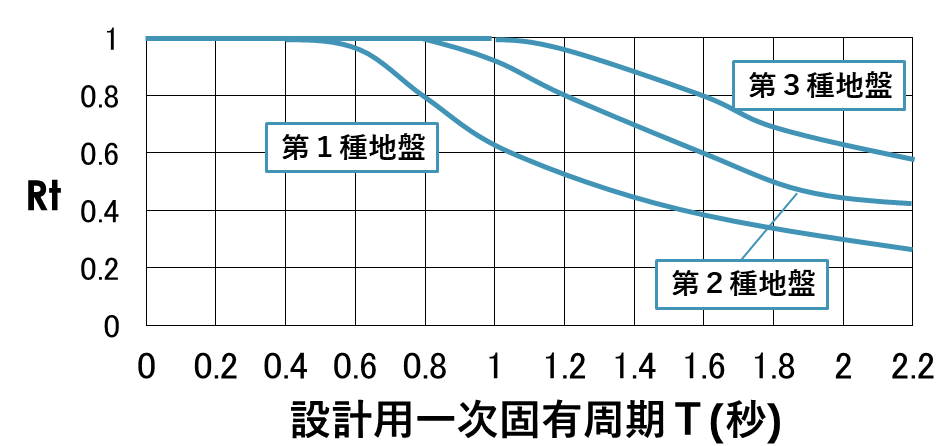

問題8:地盤種別が第二種地盤で,建築物の設計用一次固有周期が0.6秒以上の場合は,一般に,高層になるほど地上部分の最下層の地震層せん断力係数Ciは大きくなる

回答:✕

解説:地震層せん断力Ciは,Ci=Z・Rt・Ai・Coより求めることができる.これらのうち,地域係数Zは,地域によって定められた数値であり,地上部分最下層のAiは1.0で一定である.

Coは一次設計で0.2以上,二次設計で1.0以上の数値である.建物高さが高くなると設計用一次固有周期Tが長くなり,振動特性係数Rtは小さくなるので,地震層せん断力係数Ciは小さくなる.

問題9:建築物の設計用一次固有周期Tは,建築物の高さが等しければ,一般に,鉄筋コンクリート造より鉄骨造のほうが長い

回答:◯

問題10:地震時においては,応答加速度が上層ほど大きくなることを考慮して,一般に,地震層せん断力係数Ciを上層ほど大きくする

回答:◯

コメント